- Le secrétariat est ouvert les lundis et jeudis de 14h à 19h

Actus / Evénements / PLU

Deux photographies de 1913 : le château de Villers-Buzon et la famille Maurivard

Un collectionneur passionné de vieux documents a eu l’amabilité de me faire parvenir ces deux clichés du photographe Jeanneret pris à Villers-Buzon, le 31 août 1913.

La photographie de la grosse maison au coin de la place est connue, reproduite par un dessin de l’abbé Garneret dans son ouvrage Le présent d’un village, Villers-Buzon. Au dos du cliché original, nous pouvons lire : « au château de Villers-Buzon ». Ce dernier, le plus vieux bâtiment du village, avait encore belle allure en 1913 avec sa tour et sa cour fermée. La tour, une fenêtre à meneaux, visible ici derrière l’avancée du toit, et le pan de toit fermant la cour au sud ont disparu, de même à l’intérieur des cheminées monumentales ont été arrachées pour être vendues.

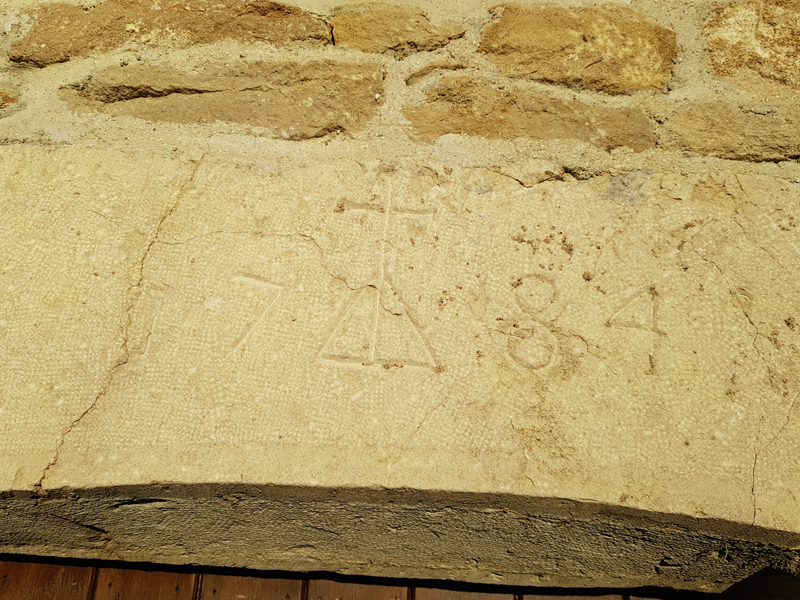

Il subsiste encore deux éléments datés, l’un sur le portail d’entrée : 1784, l’autre sur la grange : 1549. Cela prouve l’ancienneté de ce « château » dont l’histoire ancienne reste peu documentée. Comme tous les alentours, Villers-Buzon a subi, vers 1630/1640, les affres de la guerre de Dix Ans, au cours de laquelle nos villages ont été en grande partie détruits. Ensuite, est venue la reconstruction du XVIIIe siècle. Vers 1830, le « château » appartenait à Jean-François Ragot, un rentier bisontin ; la propriété a été achetée en 1882 par Claude Étienne Maurivard puis par René Bornel, en 1972, enfin par Jean-François Maillard en 2007.

La tour, visible sur la photo, empiétait sur l’actuelle route départementale ; une nuit, sans crier gare, elle s’est brutalement écroulée, la date de cet événement reste imprécise, peut-être en 1916 ? Il paraît que tout le village en a respiré la poussière ! Une seule marche d’escalier en est conservée. Devant le bâtiment, on distingue vaguement huit personnes, dont un militaire en uniforme.

La seconde photographie représente six membres de la famille Maurivard ou apparentées, posant dans le jardin en contrebas de la route. Ce cliché est dédié par le photographe en « souvenir à mes belles-sœurs ». Le militaire, présent sur les deux documents, serait Georges Maurivard ; à sa droite sa mère, Eudoxie Guyot, née à Lavernay, veuve de Jean-Pierre Maurivard depuis 1902. De l’autre côté de celle-ci son autre fils, Alphonse.

À cette époque, le premier prénom de l’état civil était assez rarement le prénom usuel, c’était souvent le deuxième ou le troisième. Alfred, Georges, Félicien Maurivard est né le 19 avril 1891 à Villers-Buzon, fils de Jean-Pierre Maurivard et de son épouse Eudoxie, tous deux cultivateurs à Villers-Buzon. Georges est le troisième fils du couple Maurivard, l’aîné Armand est décédé en bas âge, le second Alphonse, né en 1890, a aussi fait la guerre, blessé par éclat d’obus en 1915 puis évacué pour maladie en 1918. Alphonse redevient cultivateur à Villers-Buzon et épouse Joséphine Chautemps, puis, devenu veuf, se remarie en 1954 avec la veuve Bailly, née Lucie Détey. Alphonse est décédé à Villers-Buzon, le 1er décembre 1975.

Georges Maurivard était un solide gaillard d’un mètre 78 (la moyenne des hommes en 1914 était d’un mètre 66), noir de poil : cheveux noirs et yeux marron foncé. Appartenant à la classe 1911, il devait un service militaire de trois ans, son frère Alphonse, appartenant à la classe 1910, n’avait fait que deux ans. Georges est incorporé à Besançon le 9 octobre 1912 au 133e régiment d’infanterie puis passe au 172e RI à Belfort. Le 11 juillet 1913, il est nommé soldat de première classe, ce qui lui a sans doute valu une permission à Villers-Buzon. Il est promu caporal le 1er février 1914, avant la déclaration de guerre, et sera sergent le 6 avril 1917, « promotion bien méritée » écrit son compatriote Francis Baud dans une lettre à ses parents. Avec son régiment, Georges a combattu sur les champs de bataille les plus dangereux, d’abord en Alsace puis, pour contenir l’offensive allemande de 1914, devant Saint-Mihiel (combats de la forêt d’Apremont et du bois d’Ailly), ensuite en Champagne (butte de Souain), devant Verdun (fort de Tavannes, ouvrage de Damloup), puis dans l’Aisne, dans la Somme, à nouveau dans l’Aisne. « Chef d’escouade d’un élan merveilleux », qualifié aussi de « gradé très calme et très brave », Georges Maurivard obtient trois citations pour ses combats du 4 juillet 1916 à Verdun (une action héroïque : après la perte de son chef, il dirige une contre-attaque victorieuse pour reprendre la batterie Damloup), du 25 septembre 1916 dans la Somme et du 16 avril 1917 dans l’Aisne. Lors de ce dernier fait d’armes, son régiment participe à une attaque d’envergure dans le secteur de Soupir, au sud du fameux « chemin des dames », opération couronnée d’un important succès local. Georges « a crânement entraîné ses hommes à l’avant des positions ennemies fortement organisées, donnant à tous le plus bel exemple de courage et de mépris du danger ». Après avoir encore combattu dans les Vosges et sur la Somme, Georges Maurivard contracte une maladie, il est réformé le 1er juin 1918 et obtiendra une pension militaire. Il reçoit également la croix de guerre, étoile de bronze et la médaille militaire. Il se retire d’abord à Villers-Buzon puis épouse Jeanne Françoise Germaine Monneur d’Abbans-Dessus. Il devient alors épicier, grande rue à Besançon. Il est décédé le 10 février 1952 à Serre-les-Sapins.

Le 16 avril 1917, jour où Georges Maurivard s’illustre sur le front, sur le même champ de bataille, à Soupir, son camarade de régiment, Lucien Viprey, né à Mazerolles, mais domicilié à Villers-Buzon (frère de Clémence, épouse Viénet) tombe au combat. C’était aussi un brave, « soldat d’un courage au-dessus de tout éloge », selon sa citation. Il a d’ailleurs obtenu deux citations, à l’ordre de l’armée le 9 octobre 1915

et à l’ordre du régiment le jour de sa mort ; il fut décoré de la croix de guerre, étoile de bronze et vermeil.

Ces vieux clichés permettent de reconstituer une tranche du passé du village et d’évoquer ces Anciens plongés malgré eux dans l’horreur d’une épouvantable guerre mondiale. Ils y ont combattu bravement, certains d’entre eux écrivant une page d’histoire avant d’y laisser la vie ou de revenir humblement au pays.

André FERRER